有貿易就有糾紛,有糾紛就有官司。國際貿易糾紛的特殊之處在于,對簿雙方往往援引本國法律,各執一詞。這種情況下,世貿組織高仲裁的角色便凸顯出來——它提供普適的規則,讓所有成員國在爭端的時刻仍可以找到基礎的共識。

在我國的對外貿易領域,紙業是一個特殊的行業。規模上看,它并不顯眼,2010年的進出口額不足1000億美元,在我國當年度2.97萬億美元的對外貿易總額中不過冰山一角。但是從WTO規則看,卻有著無可替代的標桿作用——中國第一起反傾銷和入世后第一起反傾銷案件都誕生于此。當國內大部分行業還對國際競爭中的自我保護惶惑無知的時候,紙業已經走向了國際官司的戰場。

無法可依的尷尬

談起15年前的那場官司,律師王雪華仍然能夠回憶起足夠多的細節。當時他受國內9家造紙企業的委托,對美國、韓國和加拿大的數家企業進行新聞紙反傾銷訴訟。讓王雪華感到驕傲、也讓這起案件被恒久銘記的是其里程碑式的意義——由于參與國際貿易活動的日益頻繁,到1996年的時候,我國一些行業對“反傾銷”這個字眼并不感到陌生,卻從來只坐在被告席上。而主動與外國競爭者對簿公堂的先河,則是此次由紙業所開。

但即便是這標志性的第一次,初也存在夭折的風險。因為這注定不會是一起普通的“官司”,“國際”二字讓它有莫名的距離感,而“反傾銷”則令人敬畏。“這幾家紙廠一開始想了很多其他的辦法,”王雪華回憶說:“比如實行進口許可證,或者建立國家儲備等等。但是后來大勢所趨,我們國家也在積極入世,這些有自我封閉傾向的保護措施終是要被打破的。于是后來他們就想到要用法律武器。

雖然這起反傾銷案立案是在1997年,但其實早在1996年的時候9家造紙廠就已經和王雪華接觸。但尷尬的是,雖然有訴諸法律的意向,王雪華們卻陷入了“無法可依”的窘境。

“其實我們國家早在上世紀90年代初就開始著手起草相關法律法規,但是1996年的時候還沒有頒布。當時關于‘反傾銷’,只有‘對外貿易法’里有一些。可也僅僅只是說,如果國外產品確實存在傾銷事實,可以實施反傾銷舉措,但是卻沒有相關的操作方法。”

在這種情況下,紙廠們能做的只有等待和忍受——由于世界范圍內的生產過剩,而中國市場又長期扮演一個“調劑市場”的角色,大量廉價新聞紙涌入中國。據當時的報道,進口新聞紙品平均每噸比國內同類產品便宜1000到1500元人民幣。

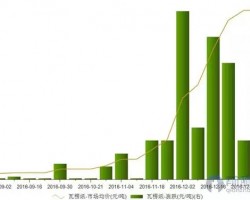

這導致的直接結果就是:國內生產的新聞紙大量積壓,企業開工率不足。相關數據顯示,原告9家新聞紙生產企業1997年的庫存量較1996年激增 175%;1996年下半年開始,全國范圍內各新聞紙生產企業的開工率僅為67.83%;國內新聞紙產業利潤下降,陷入全面虧損。1997年原告9家企業稅前總利潤比 1996年時下降88%,失業率則從1996年的 4.46%飆升至1997年的17.94%。

第一起反傾銷的勝利

“轉機出現在1997年年初。”王雪華說,這一年的1月份,《國際商報》刊發了外經貿部條法司負責人就反傾銷問題的答記者問。“其中主要講的就是中國啟動反傾銷,外經貿當時解釋了,如果啟動,企業應該滿足什么條件、做什么事情。當時我覺得,這是一個信號。”

事情的確如王雪華所料,不久之后的1997年3月25日,《中華人民共和國反傾銷和反補貼條例》正式頒布。《條例》界定了具體的傾銷行為,并為反傾銷措施提供了相應指導和支持。

有了法律依據,9家造紙企業的反傾銷活動開始步入正軌。“其實我很早就知道有這部條例,但一直不知道究竟什么時候正式頒布。草案應該是在1994年的時候就起草完畢了。因為當時我也是參與者之一。”在進入律師事務所之前,王雪華長期在對外經濟貿易大學任教,并曾擔任當時法學部(今對外經貿大學法學院)副主任。由于對此領域的熟稔,使他成為這起“中國反傾銷第一案”的關鍵角色。

“首先,反傾銷的損害是很清楚的。”王雪華告訴新金融記者,廉價的外國新聞紙對國內造紙企業造成了巨大的沖擊。一般地說,在某個行業中,進口商品量占全國總銷量的5%時視為正常的補充和調劑,10%是臨界點,15%以上則開始形成威脅。當時的情況是:進口新聞紙占到國內市場銷售的40%。

接下來就是調查取證。“在這個事情上,我們主要衡量新聞紙在原產國國內的正常價值,我們叫normal value,然后對比他們向我們的出口價格。這樣很容易看出反差。”雖然王雪華和9家造紙企業準備充分,但卻遭到了被告的輕視:“美國人當初都沒怎么應訴,可能他們覺得這事中國搞不起來。”

1997年10月16日,王雪華拖著成箱的材料,和九大紙廠的代表一起向當時的外經貿部提出反傾銷申請。當年12月10日正式立案。1998年7月10月初裁認定,美、加、韓3國的進口新聞紙傾銷成立,傾銷幅度為17.11%- 78.93%,中國海關決定從 7月10日起,對原產于上述3國的進口新聞紙實施臨時反傾銷措施,任何進口商在進口原產于上述3國的新聞紙時,都必須向海關提供與初裁的傾銷幅度相應的現金保證金。1999年6月3日,對外貿易經濟合作部和國家經濟貿易委員會作出終裁定,肯定了初裁的結果。

“后來有國外媒體評價這個案件,說中國的反傾銷起點很高。其實當初我們起草這個條例的時候就注意了與國際接軌。比如說參照關貿總協定,也就是后來的世貿組織的規定,以及美國、歐盟等西方國家的做法。”王雪華認為,中國從初的沒有經驗到慢慢成熟,這個過程中調查機關起了很大的作用。“后來外經貿部和國家經貿委合并成立商務部,他們大的工作特點就是專業。還有在宣傳這一塊,也做得很好。”

得益于有關部門的大力宣傳和教育,越來越多的行業開始用法律維護自我權益。1997新聞紙反傾銷一案之后,針對國外產品的反傾銷案件屢見不鮮,諸如聚酯薄膜、鋼鐵、硅鋼、不銹鋼等等……但王雪華認為,企業維權意識的加強并不是全部,應訴方態度的轉變亦能凸顯我國在這一領域的進步。

由原告到被告

王雪華再次代理紙業的“國際官司”是在5年后。十分湊巧的是,2002年的這起案件因為時間特殊,也獲得了與1997年的案件相似的地位——中國入世后第一起反傾銷案。但此次的原告已經與上次完全不同,糾紛產品也成了銅版紙。但是在被告方中,卻有一些熟悉的面孔。

“這次依然有來自韓國和美國的企業。”王雪華說,“不同的是,這回大家都認真了,也更有技巧。”

所謂“認真”直接地表現于對律師團隊的選擇。從某種意義上說,律師江鵬是王雪華當年的對手——他受雇于被起訴的美國方面。“雖然一聽是被告的是美國企業,但其實在2002年的那起案子里,美國只是配角。”他說。

當時的情況是,以江蘇金東紙業為代表的4家國內造紙企業狀告來自日本、韓國、美國和芬蘭的數家企業在向中國出口銅版紙時存在傾銷行為。江鵬的任務是,證明在這個控訴面前美國只是被殃及的“池魚”:“簡單點說,就是要把美國給‘擇’出來。”

與1997年的案件一樣,雖然此案立案是在2002年6月,實際上進口銅版紙的價格傾銷造成的嚴重影響早已存在。2000年的時候國內銅版紙需求200萬噸,自產只有100萬噸。但在這種供不應求的情況下,卻出現了銷售價比成本價還低1000元/噸的怪狀。起初幾家造紙企業還以為是相互間的惡意競爭,后來經過調查才發現,原來是進口產品傾銷作祟。

“但是具體到美國的情況,那純屬誤會。”江鵬告訴新金融記者,由于中美兩國海關統計方法的差異,使人產生大量美國銅版紙涌入中國的錯覺。“我們調查發現,中國海關1個海關稅則對應美國方面的海關稅則有4個之多,也就是說在美國分為4種產品分別標記的,在我們國家被統計為1種產品。這樣我們證明了美國海關統計的這4項量的總和與中國的這1項接近,銅版紙只是這4項中的1項,在中國卻被當作了全部。”

終,由于成功地證明美國出口中國的銅版紙僅為7025噸,僅占中國同期進口量的0.8%( 產業損害調查期數據統計期為1999年1月1日至2001 年12月31 日),“這滿足了WTO中‘忽略不計’的定義范疇。于是就把美國給排除了。”

和美國一樣免于處罰的還有芬蘭。終只有來自日本和韓國的企業被征收反傾銷稅。江鵬認為,此次案件美國被卷入,是因為對某一經濟事件的理解偏差。“把事情講清楚就行。”但是,反傾銷的“國際官司”往往涉及本國產業保護的“大義”,這些時刻,“誤會”便通常成了“蠻不講理”的遁詞。

變味的糾紛

“2006年的‘雙反案’也是我給打的。”江鵬告訴新金融記者,在反傾銷案件的圈子里呆得久了,總有許多機緣巧合——2002年的案子里他還是美方的代表,但是此時卻站到了老雇主的對面。對簿雙方也完全掉個:當初是中國告美國,這會兒是美國告中國。

“這起案子的產品仍是銅版紙,中方的幾個企業也都沒怎么變。但特別之處是,這是美國第一次‘雙反’(反傾銷和反補貼)中國。而現在所有針對中國產品的‘雙反’案件里,有一半是美國發起的。”

江鵬表示,這起案子比2002年的那起要困難得多:“反傾銷倒還好說,因為美國針對中國的反傾銷已經有了十幾年的歷史,如何操作相互都很清楚。但是反補貼上面就存在很多誤解,我們還需要幫助美方熟悉中國的相關法律法規和執行情況。他們也是一個摸著石頭過河的過程。有時候我們根本不明白他們想問什么。”

除此之外,對于這次起訴,美國方面由兩個機構分別執行:美國商務部負責傾銷和補貼的幅度的調查;美國國際貿易委員會負責損害的調查。“這樣的話我們就要分別配合這兩個機構進行調查取證、答辯抗辯。諸如此類。”

但是過程的繁復倒還在其次,更為令人惱火的是雙方對于一些基本經濟行為的認識分歧。“當時有一個爭論的焦點,就是是否存在不正當補貼。比方說中國一個銅版紙生產企業,從商業銀行拿到了5.5%利率的商業貸款,而正常的利率水平是6.5%,那美方就認為,你享受補貼了。”

“這點優惠往往是由企業通過本身的實力和發展狀況爭取來的,與政策傾斜無關。我們的術語叫做‘無專項性’。”但是美方的觀點與江鵬相左:“他們堅持說,中國每年都有一份‘產業指導目錄’,遵照這份目錄的指導就存在‘專項性’。我們確實每年都有這個目錄,而且很不巧,當時紙業也在目錄里。”

不過讓江鵬無奈的卻不止于此:“到后來,他們又說商業貸款的來源基本都是國有銀行,認為國有銀行自然要執行國家的產業指導。于是和那份‘目錄’對上了。”

這導致的結果是裁決對中方完全不利。2007年5月29日和10月17日美國商務部的初裁和終裁都認為中國對美出口銅版紙存在傾銷和不正當補貼,決定對中國銅版紙產品加收7.4%的反補貼稅和21.12%的反傾銷稅。

“我們私下里跟美方人員交流,說你們這純屬亂扣帽子。他們自己有些人也覺得不合理,但是又說上面就是這個意思。”

雖然美國商務部的裁決咄咄逼人,但案件發展過程卻峰回路轉。1個月后美國國際貿易委員會關于損害的調查結果為“無損害”。“跟2002年那回有異曲同工之妙,美國人調查發現,從中國進口的產品和他本國生產的有一定區別,并不嚴格屬于同類市場。于是就推翻了美國商務部的裁決。誤會一場。”

雖然結果不壞,但江鵬心中多少有些疙瘩:“雖然保護本國的利益無可厚非,但是如果偏離了經濟糾紛本身,成為一種政治工具,多少令人有些難以接受。”他認為,雖然有世貿規則的保護,世界上卻總有繞開規則的道路。就紙業的情況來說,雖然巧妙地利用過規則,卻同樣被規則所妨礙。“所以,”他總結說:“強大才是硬道理。這個世界上管不了強盜,只能管小偷。”